!本稿に記載の内容は2015年5月時点での情報です

寒冷期と温暖期は定期的に繰り返しており、最近の温暖化傾向も自然のサイクルと見る方が科学的ではないのですか。また、もうすぐ次の寒冷期が来るのではありませんか。

阿部学地球環境研究センター 温暖化リスク評価研究室 NIESポスドクフェロー(現 海洋研究開発機構統合的気候変動予測研究分野 技術副主任)

過去に氷期と間氷期がほぼ周期的に繰り返されてきました[注1]。この気候変動は、主として地球が受け取る太陽エネルギー量(日射量)の変動に起因すると考えられています。しかし、20世紀後半からの温暖化は、日射量変動のみでは説明できず、大気中の温室効果ガス濃度の人為的な増加が主因であることがわかっています。また、2万〜10万年スケールの日射量変動は理論的に計算でき、日射量変動による将来の氷期が今後3万年以内に起こる確率は低いと予測されています。近い将来に寒冷期が始まるとは考えられていません。

地球の歴史をみると、氷期と間氷期が約10万年の周期で起こっていたことがわかっています。この気候変動には、複数の原因が指摘されていますが、なかでも北半球夏季の日射量変動が重要な因子であることがわかっています。また、今から過去2000年間に着目すると、比較的小規模な気候変動があったことがわかっており、これも日射量変動が影響していたと考えられています。以下では、時間スケールが異なる、これら二つの気候変動について説明します。

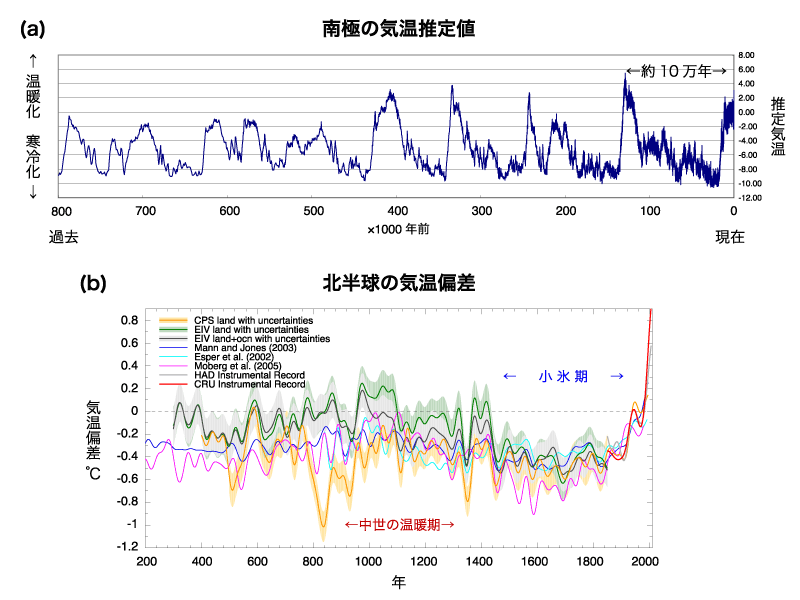

図1 (a) は、過去80万年間の南極の気温変動を示しています。このデータは、南極氷床の過去につくられた氷(氷床コア)を分析し復元(推定)したものです[注2]。気温が顕著に高い間氷期の間隔は約10万年であり、長期スケールの氷期と間氷期の繰り返しが明瞭にみられます。この気候変動の原因は、地球の自転軸の傾きや地球が太陽の周りを回る軌道が周期を持って変動することによって生ずる2万〜10万年スケールの北半球夏季の日射量変動と密接に関係していることがわかっています(この周期変動をミランコヴィッチサイクルといいます)。詳細な変動機構の説明は割愛しますが、この日射量変動がきっかけとなり気温が変化し、気温変化 → 氷床や二酸化炭素(CO2)濃度の変化 → 気温変化というように気温変化の増幅[注3]を繰り返しながら、気候が遷移したと考えられています。また、氷期から間氷期に遷移するときの気温上昇は、20世紀後半から起きている気温上昇と異なります。たとえば、今から約2万1000年前の最終氷期から次の間氷期に遷移する約1万年間での4〜7℃の全球気温上昇に比べて、20世紀後半から起こっている気温上昇速度は約10倍も速いのです。以上のことからわかるように、ミランコヴィッチサイクルに起因する気候変動では、今も続く現代の温暖化の傾向を説明することができません。

図1

(a) 過去80万年間における南極の気温の推定値の時系列。約10万年スケールでの気温の変動がみられ、氷期と間氷期が繰り返す気候変動が起こっていたことがわかる。(Jouzel et al. [2007] のデータをもとに作成)

(b) 過去1800年間の復元された北半球の気温偏差の時系列。1961〜1990年の平均気温の偏差として示す(複数の推定法を用いたため、値には幅があります)。 中世の温暖期(約900年から約1400年)や小氷期(約1400年から約1900年)と呼ばれるような気候変動があったことがわかる。また、約1970年頃(20世紀後半)から気温が短期間で急激に上昇した、最近の温暖化がみられる。(Mann et al. [2008] PNAS, 105, 36, 13252-13257)(Copyright [2008] National Academy Science, U.S.A.)

今から過去2000年間の気温の推移(図1 (b))をみると、「中世の温暖期」や「小氷期」とよばれる、北半球気温の変動幅が1℃未満の気候変動がありました[注4]。これらには数百年スケールの太陽活動の強弱による日射量変動が影響していたと考えられています。たとえば、中世には太陽活動が比較的活発であったために温暖であったと推測されており、一方で15〜19世紀頃には太陽活動が低下したために小氷期がもたらされたと考えられています[注5]。しかし、20世紀後半には太陽活動の活発化はみられないことから、20世紀後半の温暖化を太陽活動の変化のみによって説明することはできません[注6]。

図1 (b) をみると、20世紀半ば以降、短期間で急激な気温上昇が起こっていることがわかります。しかし、前述のように、ミランコヴィッチサイクルや数百年スケールの太陽活動の強弱に伴う日射量変動では、20世紀後半からの気温上昇を説明できません。では、20世紀後半から起こっている地球温暖化の主因はいったい何なのでしょうか?

これを調べるために、気候モデル研究者らは、20世紀の気候変化に寄与すると考えられるさまざまな因子(温室効果ガス濃度の増加だけでなく、人為起源の硫酸エアロゾル排出の変化、オゾン層の変化、火山噴火、太陽活動変化なども含まれる)を考慮した気候モデル実験(20世紀再現実験)を行いました。この実験では、これら因子をすべて考慮した計算に加え、いくつかの因子を考慮しないなど仮想条件での計算も行い、それらの結果を観測データと比較することにより、20世紀後半の気温変化に対する各因子の寄与度を検討しています。この研究の結果、温室効果ガス濃度の増加を考慮しなければ20世紀後半の温暖化を説明できないことが示されました。IPCC第5次評価報告書では、第4次評価報告書と同様に、1951〜2010年に観測された温暖化(世界平均地上気温上昇)の半分以上は、温室効果ガス濃度の人為的増加に起因する可能性が非常に高いと結論付けています。

太陽活動の変動の詳しいメカニズムはまだ明らかになっていないため、今後数十年から100年の間の太陽活動の変化による気候変動予測は困難です。しかし、太陽活動の変化が過去2000年間に起こった程度の強弱で繰り返されると仮定するなら、その影響による気温変動幅は小さいことから、今後100年で予測される人為的な温暖化を打ち消して寒冷化することは考えられません。

ミランコヴィッチサイクルで説明される、長期スケールの気候変動については、2万〜10万年スケールの日射量変動は理論的に計算でき、氷期が今後3万年以内に始まる確率は低いと予測されています。また、現在の高い大気中の温室効果ガス濃度により氷期の開始が遅れる可能性があるとも指摘されています[注7]。

現時点で、今後数10年〜100年の期間でわれわれが優先的に対応を考えるべきは、自然の気候変動ではなく、人為的な温暖化やその影響であるといえるでしょう。